ロシア地震・津波の影響から考える、夏の鹿児島と空き家管理を題材に今回はコラム執筆致しました。

2025年7月下旬、ロシア・千島列島近海で発生した大規模な地震により、北海道から九州の太平洋沿岸にかけて津波注意報が発令されました。

鹿児島県の一部沿岸地域でも、港や海岸近くにおける高波や潮位上昇への警戒が呼びかけられ、一時的に漁港が封鎖されるなどの措置が取られました。

🌪台風シーズン本格化:7月下旬の豪雨を教訓に、今後も警戒を

2025年7月下旬、台風7号は25日夕方に熱帯低気圧に変わり、沖縄本島から遠ざかったものの、その後も台風8号の接近により、鹿児島県では奄美地方を除いて25日夜から26日にかけて激しい雨が降りました。

気象庁はこの間、線状降水帯の発生と土砂災害への厳重な警戒を呼びかけ、実際に一部地域では総降水量が300ミリを超える大雨となりました。

現在は天候が回復したものの、夏の台風シーズンはまだこれからが本番です。例年8月〜9月は、台風の本土接近や局地的なゲリラ豪雨が特に増える時期。

特に今年は、ラニーニャ現象の影響で、高温多湿かつ急な雷雨・突風・線状降水帯の発生が続く可能性が高く、住宅や空き家にとっても厳しい気象条件が続きます。

🏚空き家が災害にさらされるとどうなる?

特に空き家は、人が常時いないことで劣化や災害への脆弱性が高まります。以下のようなリスクに注意が必要です:

空き家が抱える災害リスク

●⚠ 強風で屋根材や瓦が飛散・建物倒壊の危険

M市では、ある台風の際、空き家のまま放置されていた2階建ての建物が倒壊し、住民に危険が及ぶという事態が発生しました。

事前にネットで倒壊防止措置が取られたものの、強風に耐えきれず崩壊しました

→【教訓】老朽化の激しい空き家では特に、専門業者による耐風強度の診断・補強が必要。●⚠ 雨漏り・湿気による腐食・シロアリ被害

I市では、数年間放置された木造住宅で雨漏りが進行。床下の湿気からシロアリが発生し、建物の構造が著しく損傷。 最終的に再利用も困難となり、解体せざるを得ませんでした。

→【教訓】屋根や天井の雨染みは見逃さず、早期に応急処置を。雨漏り兆候の早期発見と床下の湿気対策が建物の寿命を左右します。●⚠ 排水溝・雨樋の詰まりによる浸水・外壁劣化

K市の空き家で、落ち葉と泥により雨樋が詰まり、豪雨のたびに外壁に水が溢れ、基礎部分からひび割れ。 壁面のコケや内部のカビも進行し、室内の腐食が広がりました。

→【教訓】年に1~2回は、排水設備の清掃やチェックを。雨樋・側溝の定期清掃と排水設備点検を怠らないことが重要です。●⚠ 樹木・雑草の放置による倒木・害獣トラブル

K市では、庭木の枝が隣家の敷地に越境し、電線に触れかけて通報されるケースも。 また、草木の繁茂で害虫・ハクビシンが住み着き、衛生トラブルも発生。

→【教訓】庭木の剪定や草刈りは「景観」だけでなく「安全管理」の一環。庭木の剪定・草刈りを定期的に行い、害獣の侵入経路を遮断するのが望まれます。

📷遠方からでもできる!空き家の災害対策【5選】

遠くに住んでいても、最低限の備えは可能です。以下のポイントを押さえておくことで安心度が違います。

✅ 1. 定期的な現地確認 or 委託

-

地元の業者や知人に月1回程度の見回り依頼

-

写真付きの報告をLINEやメールで受け取る体制を

✅ 2. 草木・排水設備のメンテナンス

-

剪定・草刈り・雨樋清掃を夏前に一度実施

-

蚊や害虫の発生源を断ち、湿気による劣化も予防

✅ 3. 屋根・外壁・窓の補修

-

古い空き家ほど屋根のズレやひびが多いため、早めの点検

-

飛散しそうな部分はテープや金具で事前固定を

✅ 4. 防犯&換気対策

-

長期不在が続く家は窓に補助鍵、センサーライトなどを設置

-

換気口の清掃や通気扇の定期稼働も湿気対策に有効

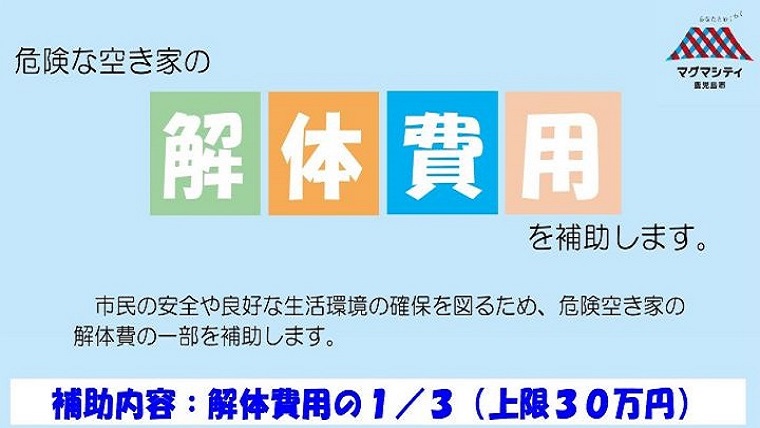

✅ 5. 自治体の空き家バンクや補助制度を活用

-

管理や売却を検討している場合は、自治体の空き家対策室や解体補助制度の相談も有効です

📍鹿児島での事例:夏の強風でトタン屋根が飛散…

昨年、鹿児島市内のとある空き家では、台風通過時に放置されたトタン屋根が飛ばされ、近隣住宅の窓を破損させるという事例がありました。所有者が県外在住であったため、損害賠償や対応に時間がかかり、トラブルへと発展。

☎ まとめ:災害は待ってくれない。

「今は大丈夫」ではなく「今のうちに備える」が空き家管理の鉄則です。

今年の夏は例年になく暑く、自然災害も身近に感じられるシーズンです。遠方からでも、最低限の見守り体制を作っておくだけで、トラブルの多くは未然に防げます。