鹿児島のお盆は、毎年8月13日から15日までの3日間、先祖の霊をお迎えし、感謝の気持ちを伝える大切な行事です。全国でも行われているお盆ですが、鹿児島にはこの土地ならではの温かさや独特の風習が息づいています。昔は、お盆になると都会から親族が続々と帰省し、家は笑い声とおいしい匂いでいっぱいになったものです。

お盆初日には、仏壇やその前に設けた精霊棚に、きゅうりやなすで作った精霊馬、季節の果物、そうめん、煮しめ、さつま揚げ、郷土菓子の「げたんは」などを並べました。夕方になると家の門口で迎え火を焚き、先祖の霊が迷わず帰ってこられるように小さな炎を灯します。その光は、暮れゆく夏の空の下でゆらめき、懐かしい人たちを迎える優しい道しるべのようでした。

お盆初日には、仏壇やその前に設けた精霊棚に、きゅうりやなすで作った精霊馬、季節の果物、そうめん、煮しめ、さつま揚げ、郷土菓子の「げたんは」などを並べました。夕方になると家の門口で迎え火を焚き、先祖の霊が迷わず帰ってこられるように小さな炎を灯します。その光は、暮れゆく夏の空の下でゆらめき、懐かしい人たちを迎える優しい道しるべのようでした。

しかし今では、住環境や生活スタイルの変化から、その風景も少しずつ形を変えています。マンションや住宅密集地では火を焚くのが難しく、LED灯籠や小さな室内キャンドルで迎え火の代わりとする家庭も増えました。精霊棚も簡略化され、仏壇や写真立ての前に季節の果物や好物を少し供えるだけという形もよく見られます。それでも、心を込めて供える気持ちは変わらず、大切に受け継がれています。

お盆の食卓には、昔から鹿児島らしい味が並びます。そうめんに煮しめ、豚骨料理、がね(さつまいものかき揚げ)など、素材も味付けもこの土地ならでは。昔は朝から台所が大忙しで、親戚総出で準備をしたものですが、今は仕出し料理や外食を利用し、忙しい中でも無理なく用意できるよう工夫する家庭も増えています。それでも、お盆ならではの味は変わらず受け継がれ、箸を運ぶたびに子どもの頃の夏を思い出す方も多いでしょう。

こうして振り返ると、お盆は単なる年中行事ではなく、家族や親族がつながり、先祖との絆を確かめる大切な時間であることがわかります。そしてこの数日間は、日頃なかなか会えない親族が集まり、今後の暮らしについて話し合う絶好の機会でもあります。特に、高齢の親が一人で暮らしている実家や、長年守ってきたお墓のことは、お盆だからこそ向き合いやすいテーマです。

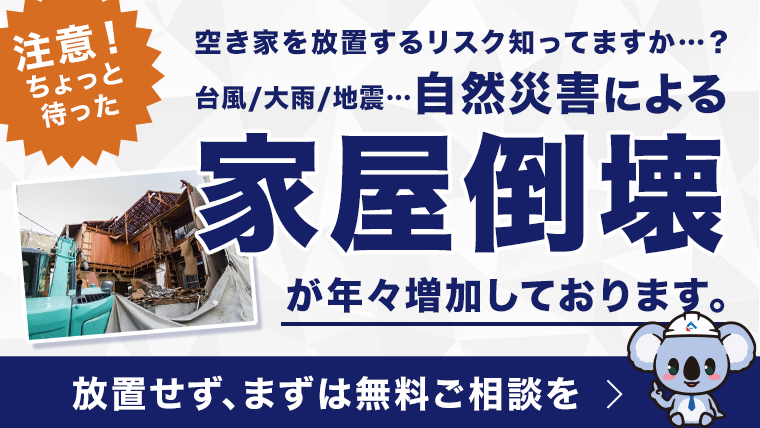

鹿児島でも、少子高齢化や遠方暮らしの影響で、将来空き家になる可能性のある家や、お墓を維持するのが難しくなる家庭が増えています。お盆の団らんの中で、「もしもの時」に備えた話を少しでもしておくことで、後々の負担を減らすことができます。実家をどうするか、維持するのか、売却するのか、あるいは解体して更地にするのか。お墓についても、墓じまいをして永代供養に切り替えるなど、選択肢はさまざまです。

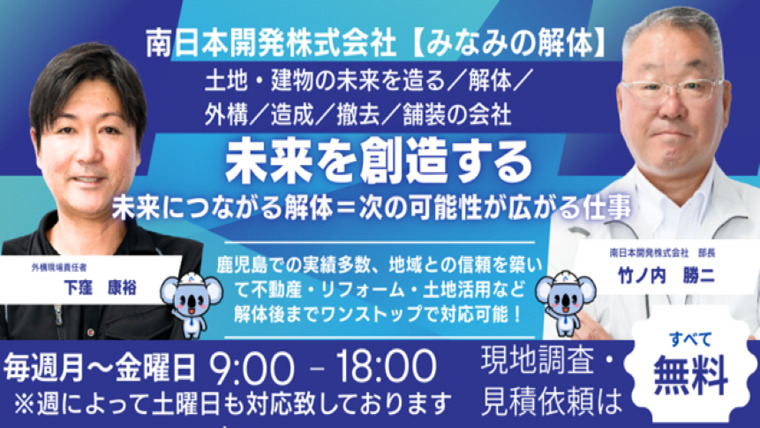

私たち【みなみの解体】は、鹿児島市を中心に空き家の解体や土地活用のご相談、墓じまいに伴う撤去作業なども承っております。お盆で家族が揃うこの時期は、想い出を語り合いながら、これからの暮らし方を一緒に考える大切なチャンスです。大切な家やお墓だからこそ、無理のない方法で、そして後悔のない形で未来につなげていきましょう。

お盆の灯りに照らされた家族の笑顔や、食卓を囲む温もりは、これからも変わらず受け継がれていくはずです。

形が少し変わっても、その根っこにある「ありがとう」の気持ちは、いつまでも鹿児島の夏の空に息づいています。